朱万章,中国国家博物馆研究馆员,从事书画鉴藏与美术史研究,著有《书画鉴考与美术史研究》《销夏与清玩:以书画鉴藏史为中心》《书画鉴真与辨伪》《画林新语》《画里晴川》《梧轩艺谈录》《鉴画积微录》《明清书画谈丛》《尺素清芬:百年画苑书札丛考》等。兼擅绘画,出版有《一葫一世界:朱万章画集》《学艺:朱万章和他的艺术世界》《学之余:朱万章绘画近作集》等。

文徵明白描人物研究

文 | 朱万章

文徵明(1470—1559)以山水见长,兼擅花卉、人物。在人物画中,白描非其所长,但却不乏可圈可点之处。在其传世的人物画中,单纯以白描为主体者有《老子像》(广东省博物馆藏),而以山水为主体、兼以白描人物为点缀的作品则较为多见,其中以《蕉石鸣琴图》(无锡博物院藏)、《溪桥策杖图轴》(北京故宫博物院藏)、《松下观泉图》(台北故宫博物院藏)和《山水诗画册》为典型。当然,在其他山水画中,仍然有不少白描人物或介于白描与写意人物之间的作品也不在少数。透过其艺术专长之外的数件白描人物画,或可略窥其多方面的艺术造诣及精神诉求,从而更真实地了解一个较为完整的文徵明艺术形象。

一

文徵明最为典型的白描人物莫过于《老子像》。据文献记载,文徵明所绘白描老子像并不止一件。在汪珂玉的《珊瑚网画录》、卞永誉的《式古堂书画汇考》、无名氏的《佩文斋书画谱》、郁逢庆的《郁氏书画题跋记》和无名氏的《秘殿珠林续编》等书中均著录有文徵明的《白描老子像》。汪珂玉《珊瑚网画录》中题名为:“白描老子像(后楷书<清静经>及<老子传>)”,文徵明题识曰:“病困无聊写此奉□山炼师,永充福济观常住,一笑置之,徵明顿首”,后有李日华题跋云:“犹龙公道邈玄言,吾夫子以为不可测试者,而徵仲先生以笔墨追之,几得影响。此不复当以艺事目矣,必焚登流眉香一铢,乃可开卷,壬戌十二月李日华敬题”。“□”为缺字。卞永誉《式古堂书画汇考》著录题名为:“文待诏老子像并书《清静经》《老子传》跋卷(白描老子像,经传楷书,原文不录)”,其余部分与汪氏《珊瑚网画录》完全一致。《佩文斋书画谱》则注明画名为《明文徵明白描老子像》,但无文氏款识,仅有李日华题跋,且注明题跋刊于《恬致堂集》。郁逢庆《郁氏书画题跋记》著录画名为《衡山白描老子像后楷书《清净经》(纸上横卷)》,李日华题跋部分与汪氏著录一致,在文徵明题识部分则多了署款:“丁酉七月望日,文徵明绘像”,且原上款人缺字明确注明是“北”字。在李日华题跋之后,复有文徵明楷书《老子传》,并自题曰:“嘉靖戊戌六月十有九日,为北山炼师补书此传于是,余年六十有九矣。欧阳公尝言:夏月据案作书,可以消暑忘劳。然余挥汗执笔,只觉烦苦尔,岂公自有所乐也。是日午后微雨稍凉,但苦窗暗,故首尾浓纤不类,不免观者之诮云,徴明识”。《秘殿珠林续编》著录尤为详尽,其画名为《文徵明画老子像(一卷)》,注明本幅为“素笺本,纵六寸五分,横七寸六分,白描老子像,款丁酉七月望日徵明绘像,钤印一:悟言室印”,后幅著录曰:“太上老君说常《清静经》(经文不录),款嘉靖丁酉六月十有二日焚香敬书,徵明。钤印三:‘停云'方印,‘停云’圆印,‘玉兰堂印’,后附《史记·老子列传》,文不录。款嘉靖戊戌八月十有六日,为北山炼师补书此传于是,余年六十有九矣。欧阳公尝言:夏月据案作书,可以消暑忘劳,然余挥汗执笔,只觉烦苦尔,岂公自有所乐也。是日午后微雨稍凉,但苦窗暗,故首尾浓纤不类,不免观者之诮云,徵明识。钤印二:文徵明印、衡山。鉴藏宝玺:八玺全。收传印记:古杭瑞南髙氏藏画记,武林高瑞南家藏书画印”。综合以上诸家著录,可知诸书所言文徵明《白描老子像》实为同一件,系文徵明在明嘉靖十六年(1537年)六月书《清静经》,次月画《白描老子像》,时年文氏六十八岁。翌年,文徵明再补书《史记·老子列传》,时年六十九岁。此书法及白描画又著录于《文徵明书画简表》,并言王世贞的《弇州续稿》、詹景凤的《詹东图玄览编》、潘世璜的《须静斋云烟过眼录》均有著录。据周道振、张月尊《文徵明年谱》记载,此画像今刊于《艺苑掇英》第三十五期。在天津艺术博物馆亦有一件文徵明《楷书说常清静经册》,款识及上款均与《白描老子像》卷相同,后有蒋予蒲、香山居士、守意居士等题跋。据周道振考证,此两卷文徵明书法,当为文徵明长子文彭(1498—1573)代笔,不过他并未指出画像非文徵明所作。从文徵明题识可知,《白描老子像》卷明确显示是由文徵明绘像,这就确定文徵明确实是画过《白描老子像》,并不是如部分学者所推测的,文徵明只是在前人所画《白描老子像》的基础上抄录经文或《老子传》,而非独创。这对于我们了解现存于世的另一件文徵明白描《老子像》无疑是十分重要的。

值得注意的是,元代赵孟頫(1254—1322)也曾画过《白描老子像》。清代顾复的《平生壮观》便记载赵孟頫书小楷《道德经》,黄纸前有《白描老子像》,赵氏题识曰:“延佑三年岁在丙辰为进之高士书于松雪斋”,卞永誉《式古堂书画汇考》亦载:“赵魏公书《道德经》楷书,原文不录,卷前白描老子立像”。现在并无资料显示文徵明《白描老子像》和赵孟頫的传承关系,但可确定的是,至少在赵孟頫时代,便有书画家书写道教经文并绘制《白描老子像》,而文徵明正是延续了这一书画传统。

二

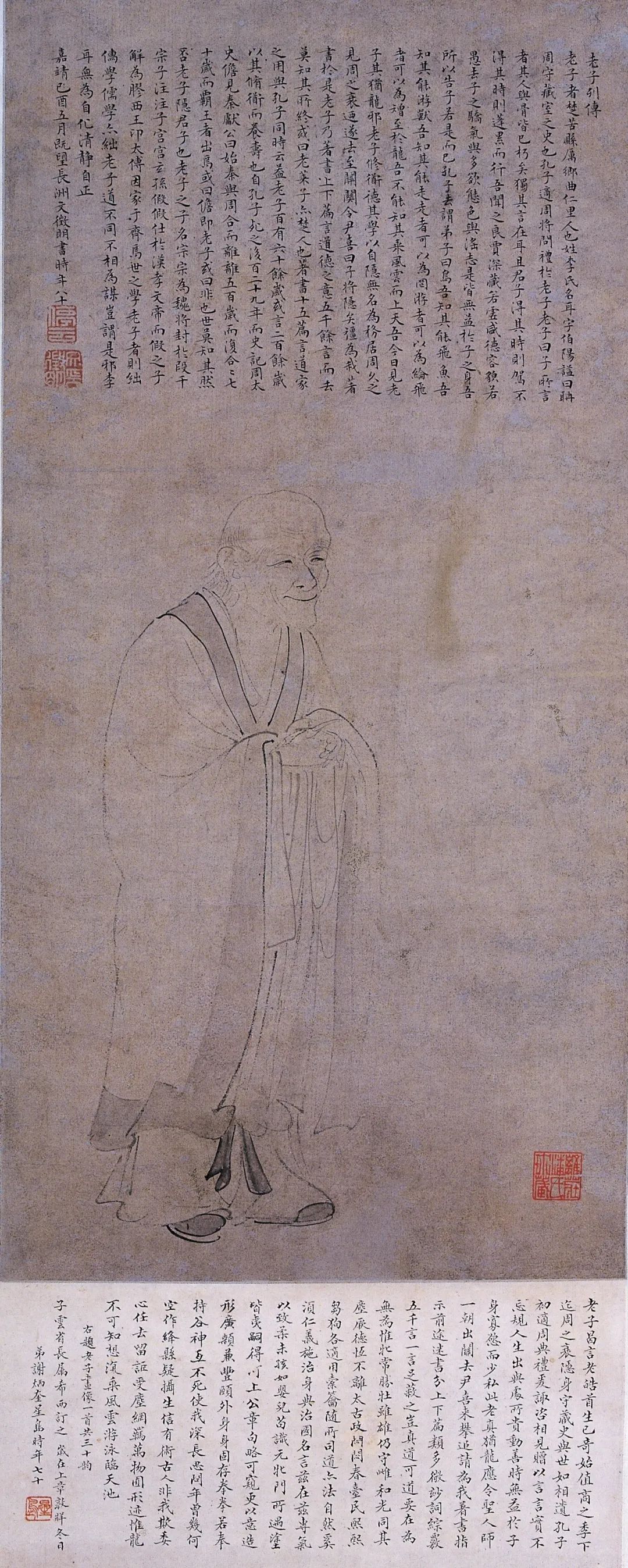

庆幸的是,现存的文徵明书画中,也有一件白描《老子像》,因收藏于广东省博物馆,姑且简称粤博本。与诸书著录《白描老子像》不同的是,粤博本为立幅,文徵明在画像上端以蝇头小楷抄录《老子列传》,并落款曰:“嘉靖己酉五月既望长洲文徵明书,时年八十”,钤白文长方印“停云”和白文方印“文徵明印”。画幅裱边下侧由谢炳奎同样以蝇头小楷题《老子画像一首(共三十韵)》,并落款曰:“子云省长属希两订之,岁在上章敦牂冬日,弟谢炳奎星岛时年七十”,钤朱文方印“星岛”。谢炳奎为晚清民国时期广东高要人,号星岛,光绪年间拔贡,曾执教中学及师范学校,长于诗文书法。自题“上章敦牂”即“庚午”,因其活跃在晚清民国时期,且据上款人“子云省长”之谓,故书款时当已至民国,据此推知题跋的时间应为民国十九年庚午(1930年)。此外,该画右下侧尚有朱文鉴藏印“离庄潘氏珍藏”。关于此画,笔者曾在《明清白描绘画刍议》一文中有过简要论述,指出在此画中,文徵明“显现出与年龄极不相称的细劲与干练,表现出人书俱老、画臻化境之练达之势”。但就白描技法而论,文徵明参以高古游丝描和曹衣描,其枯笔细劲的线条,如行云流水,流畅而劲健。在衣纹折带处,再以淡墨晕染,与飞流直下的线条相得益彰,再加上以减笔法勾勒人物面部表情,自然而形成雍容、闲适而达观的老子形象。文徵明在晚年而能书蝇头小楷,且以细笔写老子形象,或许正是其恬淡无为的精神折射。正是因为有着如此自适的心态,因而无论其精心塑造的老子形象,还是其游刃有余的小楷书,无不是其练达从容、老笔纷披的象征。

明·文徵明《老子像》,纸本墨笔,57x28.5厘米,广东省博物馆藏

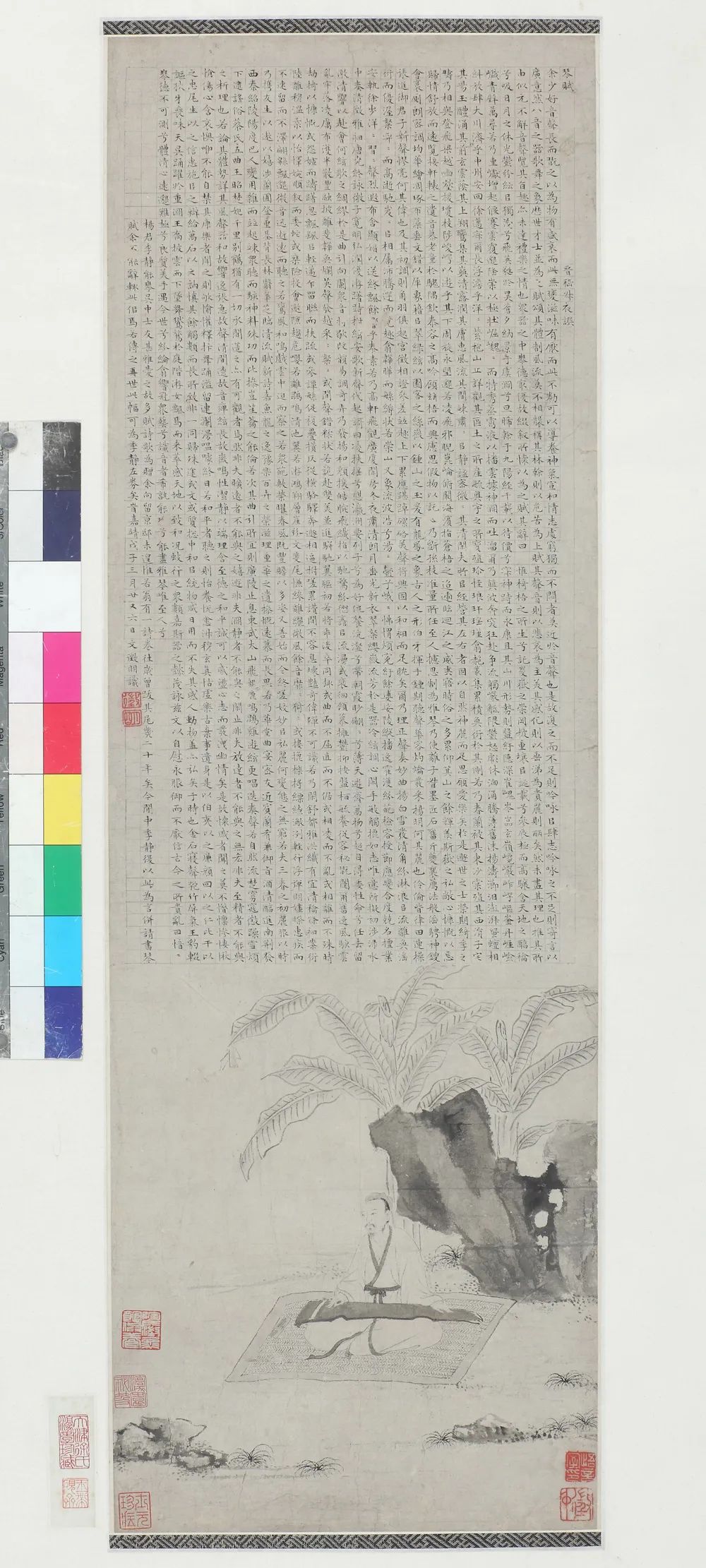

无独有偶,早在文徵明五十九岁、即明嘉靖七年(1528年)时,他便有过类似的白描人物画作品行世。其《蕉石鸣琴图》的造型与粤博本《老子像》相类,是以立幅所绘白描人物,再以小楷书于《琴赋》画幅上端。与粤博本《老子像》不同的是,此画中小楷书于乌丝栏中,运笔谨严,与粤博本中老辣而遒劲的小楷前后呼应,足见其书艺嬗变的痕迹。在小楷下侧,为文氏所绘弹琴高士屈膝端坐于毛毡之上,双手抚琴,背后为寿石与芭蕉相伴。文徵明在书《琴赋》之后,自题曰:“杨君季静能琴,吴中士友甚雅爱之,故多赋诗歌为赠。余向留京邸未遑,惟若翁有一诗卷,往岁曾跋其尾,几二十年矣。今闲中季静复以此为言,并请书《琴赋》,余不能辞,辄此似焉。若传之再世,此幅可为季静左券矣。时嘉靖戊子三月廿又六日,文徵明识”,钤朱文联珠印“徵”、“明”,在画幅右下侧则钤白文方印“悟言室印”和朱文方印“徵仲”。据此可知,此画系文徵明为吴中友人杨季静所作。画中抚琴者,或即为杨氏本人。画中白描人物,其线条简洁轻盈,淡雅清新,所用白描也是高古游丝描,就线条的遒劲而论,似要较粤博本《老子像》要略逊一筹。但在此画中所表现出的对人物线条的得心应手,确乎可看出文徵明在人物画方面独特的艺术造诣。该画曾经李佐贤《书画鉴影》和王士元《麓云楼书画记略》著录,在《文徵明书画简表》中亦有记录。在《书画鉴影》中,李佐贤这样描述《蕉石鸣琴图》:“纸本,高三尺七寸,宽一寸九分。上段题《琴赋》,下段墨笔画一人趺坐,后依蕉石,亦陈寿卿藏”,这与目前所见到的画作是一致的。

明·文徵明《蕉石鸣琴图》,84x27

三

在文徵明的山水画中,也偶有出现白描人物作点缀的现象。当然,除去写意的点景人物外,这类白描人物虽然不多,但依然有迹可循,大致可概见文徵明将白描与山水融为一体的艺术特色,如作于明嘉靖三十年的《山水诗画册》便是其例。文徵明作此书画册时,年已八十二岁,是在作粤博本《老子像》之后的第三年。该诗画册书画各八开,为一画一诗对题。在八开画页中,除一开只画草堂与溪流树木外,其他七开均有人物点景。因系山水的点景,故人物在画中所占比例并不多,有的甚至只是若隐若现,但从人物的造型看,均用淡墨勾描人物轮廓、线条,而以浓墨渲染衣纹折带,其白描技法虽然并不明显,但画中所表现出的以白描打底的写意人物却是非常突出的。这些山水画中,有两高士对坐松下园圃中,一书童捧书而至;有两高士草庐对坐,侧身观赏翩翩起舞的白鹤;有一人独坐茅庐岸石边,眺望着缓缓流淌的溪流;有书童于松下古井边汲水;有农夫在园林田畦间劳作;有雅士与书童在蕉石草庐中消夏;有高士拄杖行于庭院木栏边。这些人物,都是在白描基础上的粗率之作。

明·文徵明《山水诗画册》之一

明·文徵明《山水诗画册》之二

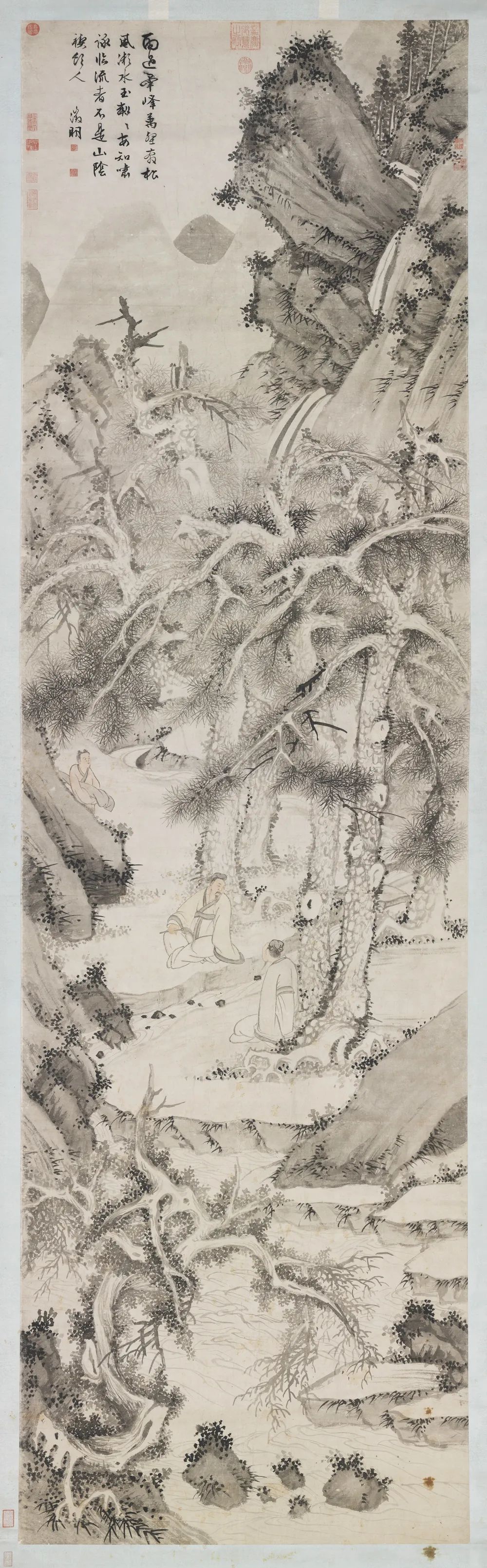

需要提及的是,在文徵明的山水画中,有部分人物介于白描与赋色之间,如《松下观泉图》(台北故宫博物院藏)便是典型例证。该图写两高士临流对坐于茂林古松下,一书童抱琴而至。画中,三人从右至左分别为白描、白描兼设色、设色,形成一种服饰的渐变过程。这种状态在文徵明画中较为少见,显示其山水点景人物的创新之处。尤为难得的是,居中的一人身兼白描与设色,一反历来所见的白描画传统。文徵明在画中题识曰:“雨过群峰万壑奔,松风濑水玉粼粼。安知啸咏临流者,不是山阴禊饮人”,这是以常见的文人意趣入画,其意境与文徵明其他有人物点景的山水并无二致。在文徵明作于明嘉靖十五年(1536年)的《仿董源林泉静钓图》(台北故宫博物院藏)中,其临流趺坐远眺者亦为白描,与《松下观泉图》中的白描人物相近。值得注意的是,在文徵明的点景人物山水中,其白描人物多有程式化倾向,相近的构图与人物造型,往往出现在不同的作品中。如作于明嘉靖十四年(1535年)的《仿王蒙山水》(台北故宫博物院藏)中的人物就与前述《山水诗画册》中一开有蕉石衬景的作品相似,作于明弘治十八年(1505年)的《人日诗画图卷》(上海博物馆藏)中的人物也与作于嘉靖十三年(1534年)的《茶事图轴》(台北故宫博物院藏)相近。因而在文徵明山水画中,其点景白描与写意人物已然成为一种特殊的符号。这既可以作为检视与鉴别文徵明山水画的一项重要依据,又可使人不无遗憾地认识到,即便享盛誉如文徵明者,也难以摆脱重复自己的怪圈。

明·文徵明《松下观泉图》,纸本设色,348.2x104

在白描人物画之外,文徵明也有白描山水和花卉。清人陆时化(1724—1789)的《吴越所见书画录》就著录其《白描山水立轴》:“细夹叶树一株,一人倚树而立,仿龙眠画法,蝇头小楷书款”,署款:“徵明《岩石幽踪》,庚寅秋七月制”,钤印“悟言室印”。虽然现在已见不到此画传世,但从描述中,大致可看出其与前述《蕉石鸣琴图》或《茶事图轴》等作品相近。陆时化称其为“仿龙眠画法”,从前述《老子像》中,确乎可看出其对李公麟的一脉相承之处。文徵明在《跋李龙眠孝经相》时说:“伯时之画,论者谓出顾、陆、张、吴,集众善以为己有,能自立意,不蹈习前人,而阴法其要。其成染精致,俗工或可学。至于率略简易处,终不及也”,从文徵明《老子像》及一系列的白描绘画中,可看出其承继了李公麟的“率略简易”,并在此基础上,“能自立意”,和其他画作一样,别开生面。

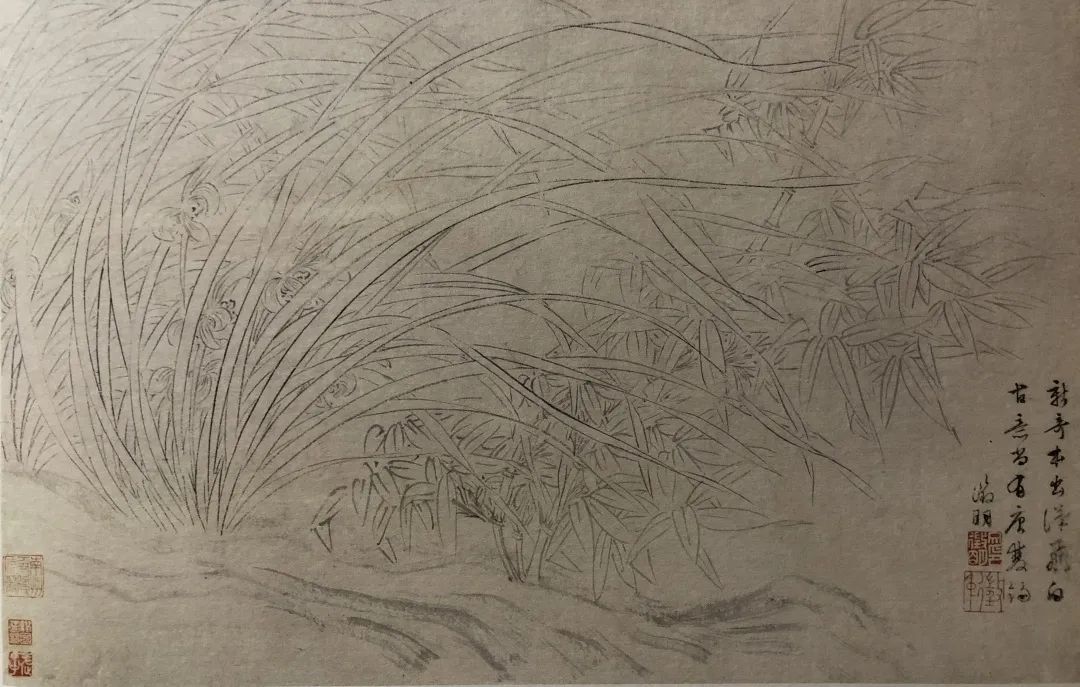

花卉方面,在文徵明存世的《兰竹图册》(北京故宫博物院藏)中,有一开《白描兰竹》,系以双钩之法写兰草与竹,颇有赵孟坚遗韵。作者在其上题句云:“新奇本出汉飞白,古意尚有唐双钩”,是对其白描兰竹的注脚。此外,在前述《蕉石鸣琴图》和《山水诗画册》中的芭蕉,也是白描之法,以淡墨晕染。此类白描画在文徵明作品中并不多见,却与白描人物相得益彰,可见其一专多能的艺术成就。

明·文徵明《兰竹图册》,纸本墨笔,32.7x50.8厘米,北京故宫博物院藏

四

“吴门四家”的沈周、文徵明、唐寅和仇英均有白描作品行世,而文徵明以白描人物与山水、花卉兼擅,尤其在晚年,他以老子或高士为主体的白描人物较为多见,这与其他三家相比,尤为凸出。有学者在研究文徵明的《寒林钟馗》时,指出其“《寒林钟馗》的制作一方面显示著文人避俗的倾向,另一方面却又透露出他们不能,也不愿完全免俗的讯息”。如果说文徵明绘制《寒林钟馗》还在不自觉地流露出雅俗的焦虑的话,而其以精巧的小楷配以《白描老子像》则是将文人意趣推向极致,是由“俗”而到“雅”的升堂入室。其他类似的白描人物也无不传递相同的信息。有趣的是,文徵明这些白描人物大多有特定的上款人(如诸书著录本《白描老子像》是为北山炼师而作、《蕉石鸣琴图》是为杨季静而作、《山水诗画册》是为姓吴者画……等),说明文徵明大多是应艺术赞助人之需而创作,据此或可略窥文徵明白描人物在其时所受到的追捧程度。在这些白描人物画中,唯独粤博本《白描老子像》并无任何上款人信息,此画或为怡情养性之作。中国传统文人往往由青年、中年到老年分别由儒、释、道而循序递进,尤其是到耄耋之年,更是潜心道学,无欲无念,渐入佳境。文徵明所书经文及《老子传》并绘《白描老子像》,亦正是其晚年心境的反映,这也印证了中国传统士大夫的人生必有之路。或许正是文徵明这些不经意的白描人物画,为我们开启了一扇洞悉以文徵明为代表的文人士大夫暮年心态的窗户。

2019年9月10日于柳南小舍

(原载《文史知识》2020年第6期总第468期,后收入到朱万章《白描画征录》,江西美术出版社2021年9月出版,32开,精装,228页,88元)