杨丹霞

故宫博物院书画部研究馆员,中国社会科学院研究生院硕士生导师,荣宝斋书画艺术品鉴赏与投资高研班导师。

导语:康雍时期,皇族对于中原传统文化的尊崇与学习是不遗余力的,这也反映在皇族书画的艺术品味和对传统书画正朔的追求上,而这种书画风气又为后来的乾隆全盛时期奠定了基础,本期名家鉴谈我们将继续推出杨丹霞老师《清代皇族的书画》(三),探讨清代康雍时期皇族书画的风貌。

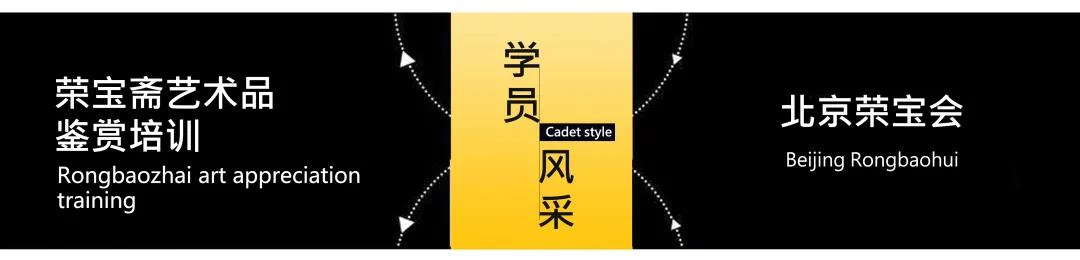

在清代崇尚“元四家”山水和细腻淡雅的恽寿平花卉的主流风尚下,有些不得志的贵族,既在主流的推动下随波逐流,也会努力在大主流当中,挣扎着弄点自己的小情趣。比如说这个人,你看我们在大多数皇族成员的,还有那些词臣作品当中很难见到这么来题诗的,书法非常飘逸随性,还是歪歪倒倒的。这个人他是谁呢?他是安亲王岳乐的第十八个儿子蕴端,这就是他画的《芭蕉牡丹图》。

图12-岳端 芭蕉牡丹图轴-全图及上诗堂题跋

蕴端,字兼山,号红兰主人,安乐郡王岳乐的第十八子。康熙九年生,康熙四十三年去世。蕴端在有一些史书上也记载他叫岳端。他和十五兄马尔浑的生母,都是清初重臣索尼的女儿赫舍里氏。康熙皇帝的第一任皇后也是赫舍里氏,但那是索尼的孙女了,要晚两辈儿呢。康熙23年,蕴端被封为勤郡王,后来被降为固山贝子。康熙37年4月坐事夺爵。有《玉池诗稿》传世。举凡涉及到八旗画史、宗室画家的文献记载当中都提他,对他推崇备至,因为这个人在当时宗室成员是中非常著名的才子。

当时很多著名的汉族大文人都跟蕴端关系非常非常好,比如说王士祯、姜宸英,都跟蕴端的交情不一般,还有像尤侗、孔尚任,这二人都是戏曲家。蕴端这个人在我们研究到清初满族文学史时都会讲到这个人,因为他有诗稿留下来,比如说《白燕楼集》、《红兰集》,《玉池生稿》,还有他在清初戏曲创作上也算是一流的,创作了剧本《扬州梦传奇》。

画史记载蕴端“诗似李商隐,画学陈白阳”,这可和和其他贵族都不一样。而我们看他的作品还真是学明代陈淳(白阳)的,淡墨加淡雅设色的写意花卉,走的是放逸潇洒的路子,体现出这个人的个性特点,是不拘泥而张扬的。在别人热衷于马上建功、攫取高位的时候,岳端却自觉地走上了一条在文学、艺术上发展、放逐自我的道路。但是,毕竟他的身份摆在这儿呢,整天和一些汉族文人混在一起,放浪形骸,是不被允许的,所以终于因“但与在外汉人交往饮酒、妄恣乱行”,在康熙37年4月被罢黜了爵位。而这件作品的创作时间在同年12月,此图很可能就是他被革去爵位后,心情郁闷,纵酒饮宴时的遣兴之作。你看芭蕉叶上的题诗,他写道:“姚黄左紫间芭苴,半刻涂成兴有余。怀素种时曾代纸,谁云此处不宜书。玉池兼设”,透着一股狂放不羁,恃才傲物的劲头。可惜“不幸生在帝王家”,他的这种个性必定不为崇尚儒家正统的康熙皇帝所喜,几次三番的打压他,这更加剧了他的不得意,所以,他和纳兰性德一样,空怀一腔抱负和才情,却年纪轻轻35岁就去世了。

蕴端这件作品也是永璥收藏的,这件作品是瀚海拍卖过的。我们看这是他的题款,是他画给他大舅哥别号叫“式如”的,这个“式如”应该是轻车都尉查尔海的儿子,因为蕴端娶过的两任妻子,都是查尔海的女儿。

蕴端的《芭蕉牡丹图》画上方有清末遗老樊增详(1846-1931)、丁传靖(1870-1930)题写的诗堂,二人都对蕴端的人品、诗文倍加褒扬。樊增祥是齐白石的老师,齐白石极其尊重、爱戴他,樊增祥去世后,齐白石画了十幅大画在坟前以画代纸,焚烧祭奠。

蕴端也跟很多的清画家有来往,比如说书法家陈奕禧,肖像画家禹之鼎跟他都非常要好,还有像查士标。查士标非常仰慕岳端,专门找了一个与岳端认识的和尚,把自己作的诗让和尚带给蕴端请他来“指正”,这样两人才联系上,查士标作为一个成名已久的大书画家,能够折节亲近蕴端,说明很多汉族文人名流都为这位年轻、出色的王子所折服。

蕴端的博学多才,得益于他父亲的熏陶和培养。蕴端自幼的启蒙老师,就是有名的湖南文人陶之典。15岁的时候,就能够写一手格律严整、用典准确的诗歌了。他的爸爸安亲王岳乐,就是能画画的,别号古香主人,岳乐是谁的儿子呢?他是清太宗的第七个儿子阿巴泰的儿子,即清太宗的嫡亲孙子。岳乐被封为安亲王,他在康熙十三年的时候曾经被授为定远平寇大将军,他善于画人物,画钟馗,虽然他没有作品流传下来,但是史料记载他是能画的。也能作诗。

岳乐的二十几个儿子中最著名就是刚才提到的蕴端,除了他之外,还有比岳端大7岁的第十五子叫马尔浑,他的封号是安愨郡王,他的诗画也非常有名,他是最早跟汉族的文人、书画家交往的贵族之一,所以史料记载红兰主人之谦和爱士,始于马尔浑,十五兄带着老十八一起跟汉族文人交往。当时什么人跟他交往呢?像毛西河、尤西堂等都经常在马尔浑府邸出出进进,跟他一起吟诗、赏画,马尔浑也是有诗集留下,而且他还把当时很多宗室王公的诗都集合在一起出诗集。

图13-1-顾铭《允禧训经小像》局部

顺治到康熙前期皇室贵族的汉化,以及在诗文、书画上对明末汉族文人士大夫风尚快速的研习、继承,奠定了康熙中期以后直至嘉庆朝繁荣、多彩的贵族文艺生活的基础,因此,了解和研究康熙时期特别是康熙诸子等皇族成员在书画方面的成就和时尚,对于解读雍正及以后乾、嘉两朝的皇族书画的创作渊源、风格演变和历史影响都是必不可少的。

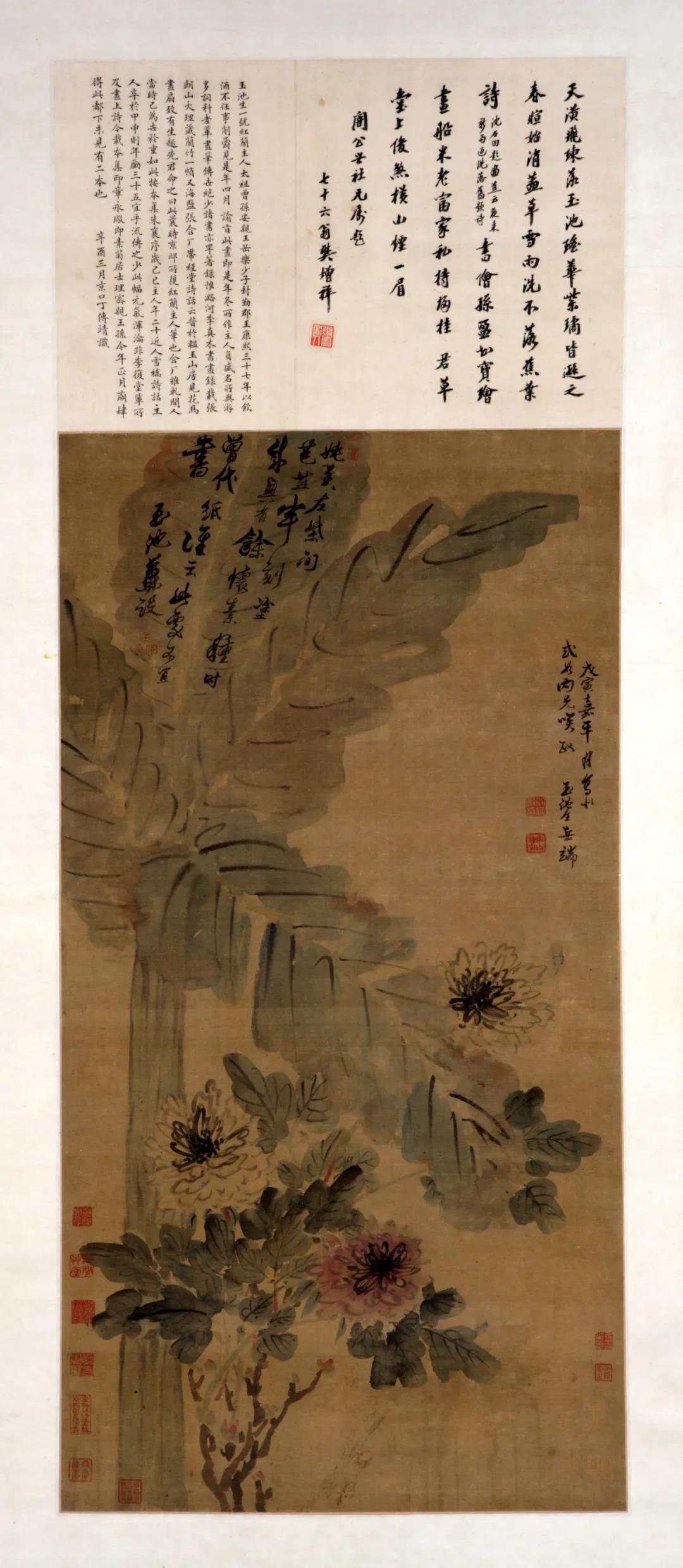

图13-2-允禧野溪荡桨图轴

在康熙所有的儿子当中,成年的一共是24个儿子,其中有几个儿子都是以诗文和书画见长的,这里边就有允礽、允祉、胤禛、允礼、允禄、允祕,其中允祕他比乾隆还小五岁,是第24子。还有跟雍正同母的兄弟皇十四子允禵。这些人都是或能诗,或能书,或能画。这些人当中,那些年岁小而没有卷入康熙末、雍正初的政治漩涡的皇子活到了乾隆时期,比如允禧(图13)、允祕等。

图13-3-允禧画《黄山三十六峰》

不容忽视的是,康熙作为雍正、乾隆的榜样,尤其是他对于古人书法的临习和继承,直接影响和带动了自己的儿孙们去效仿,无论雍正还是乾隆,他们早年对于书法的学习都没有脱开顺治、康熙尊崇帖学的轨道。

图14-玄烨 行书除夕书怀轴

对于康熙的书法水平,我们不能用分析职业书家的标准去要求。毕竟他是业余的,,首先他是一个君王,他的工作是统治国家。康熙的书法,特别是行书,在40岁左右显现出对晋唐法帖、对董其昌书法不懈临习的成果。但是,不应否认,康熙对于董其昌书法的把握,更多的是学到了董其昌书法的结构、造型(图14),像他的老师沈荃一样。对于董其昌书法的精髓,他得到很有限。所以我们评价他书法水平和成就时,就不能一味的教条的去拿职业书家的标准去苛求他。我觉得,从客观的角度看,康熙或者其他帝王书画的水平高低是次要的,但他学什么风格、提倡什么风格才是重要的。

这是为什么?因为他对董其昌书法和山水的崇拜和不断的临习,并不仅仅限于他自己,他引领着他的儿孙、子侄们甚至整个皇族的书画创作,引导了整个宫廷内外的创作和欣赏书画的这种主流,这个是最主要的。那我们进行皇族书画,包括整个清代宫廷书画的研究,就是要把握准帝王的好尚。只有我们了解了帝王他喜欢什么风格、为什么喜欢,他是怎么喜欢的、学习的,他在什么样的时期达到什么样的一种状态,他在什么人的指导下达到这种状态,等等,我们就能够搞清楚整个宫廷的艺术创作,就能够把握到时代的主脉。

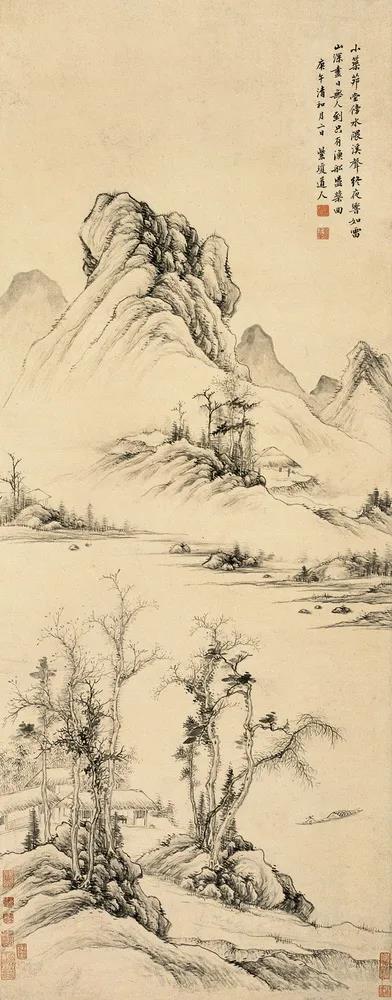

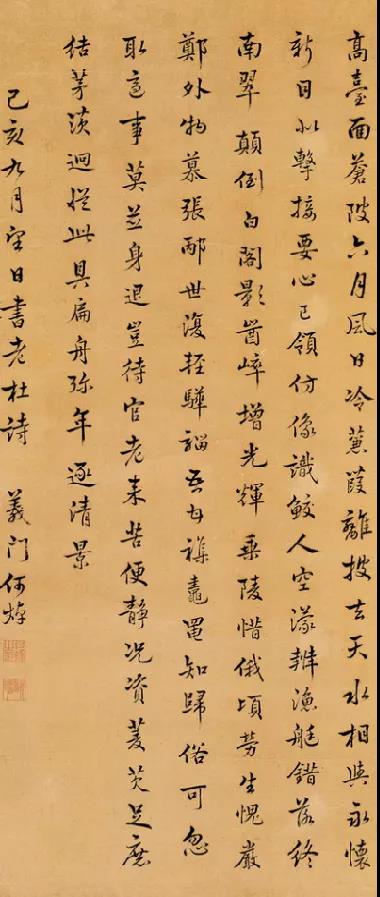

图15-何焯 楷书杜诗轴

康熙时期文臣的书法作品上所表现出来的对帖学的尊崇和不遗余力的研习,代表了康熙提倡的正统书法风格的旗帜性影响,何焯因为善书特别是行楷书(图15)和行书,被分派给皇八子当老师,但他的高水平对于一心争夺储君之位的老八没产生多大影响,以致康熙看不下去老八笔下难以入目的书法,责令他每天要完成定量的临帖作业。

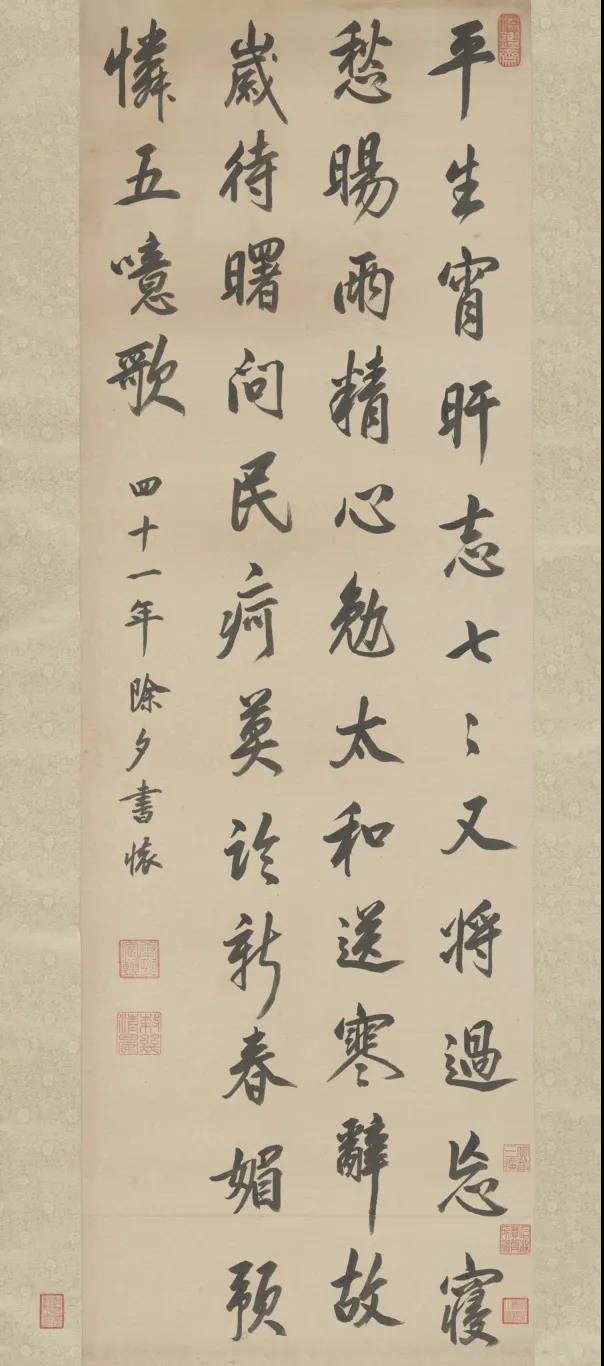

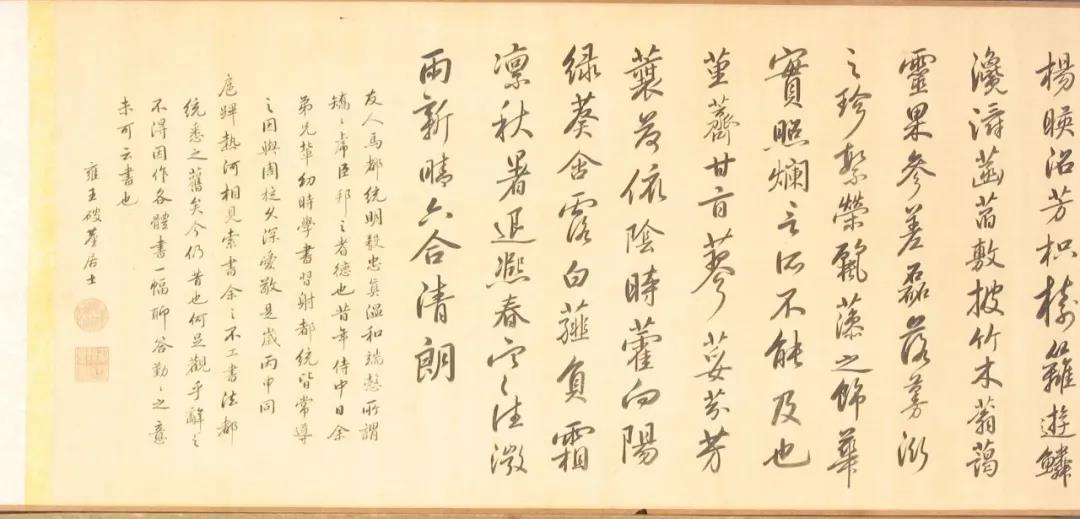

图16-雍正御笔 各体书法卷

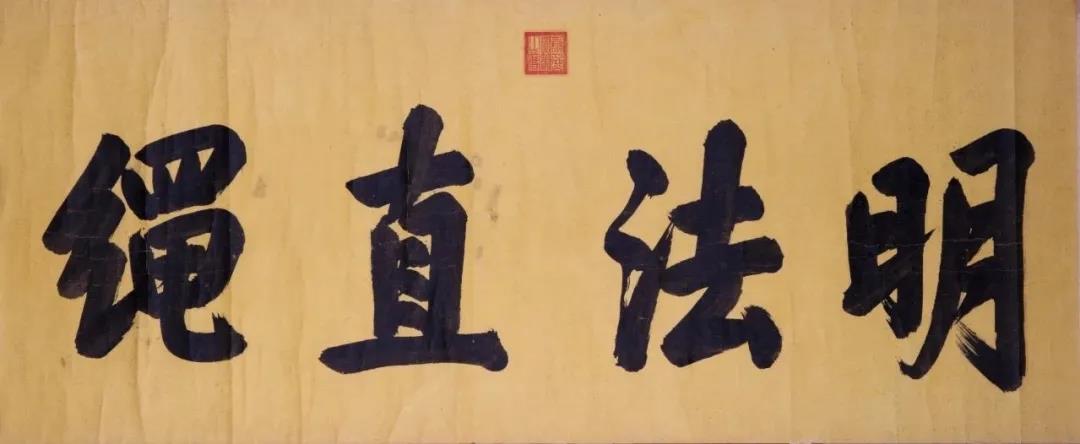

而雍正皇帝胤禛则是有动力苦练书法的皇子之一,一方面要讨好父皇,一方面也出于他争强好胜的脾性。胤禛早年学习书法的事例证明了康熙的喜好对皇子的影响(图16)。雍正曾在雍正元年8月实录当中说“早蒙皇考庭训,仿学御书,常荷嘉奖”,这什么意思?就是说我早先没有当皇上之前,在雍亲王时期,我的父亲就让我去仿学他的书法,而且我学得不错,我经常受到奖励。清人笔记中说康熙每年都会发给雍王府几百上千的空白扇子,让胤禛照着康熙书法来写,写完以后不许落款不许盖章,再送回宫里面来,我怀疑这些大量的胤禛给康熙代笔的东西,都被用作赏赐了。史料当中记载,在康熙中期的时候,就让那些南书房的词臣一次就去搜捡康熙自己的御笔1400多件去赏赐,哪写得过来这么多,写不过来这么多,这中间肯定有代笔的,胤禛亲口这么说,不仅证明至少雍正为康熙代过笔,而且也提供了关于雍正书法的学习、临仿谁的信息,这就是父皇康熙。比如康熙中晚年特别喜欢将御笔书法赏赐大臣,像这件《明法执绳》匾额(图17)就是康熙西巡时赐给年羹尧他爸年遐龄的,这才是康熙亲笔的大字。雍正也事事处处效仿父皇,他继位后后不久,就写了一大批匾额赐给他的宠臣,如赐给隆科多、年羹尧、高其倬、李卫等等。

图17-康熙 赐年遐龄扁-匾文

就是因为受到父皇的褒奖,促使胤禛对自己的书法非常自负,所以在康熙死了以后,当时景陵要刻碑,当时已经继承皇位的胤禛即雍正就发了一个谕旨,就说也别光我写,说善书法的兄弟们和翰林院你们这些书法不错的翰林们,你们都写写,大家的字都摆一块儿,共同评赏评赏,看谁的最好,说“须择书法极好者用之”。最后,他的兄弟、文臣们能让他落选吗,大家肯定都说御笔的好,这就用了他的,可见他不仅是个相当自负的人,而且他有点爱耍点小聪明,包括后来他对于曾静的态度,好像老是处在一种焦虑的要证明自己的状态。

但他这个人是个只可有一,不再有二的伟大而勤奋的皇帝,他前无古人的不辞辛劳的勤政,从大量的奏折朱批可见一斑。这些朱批全都是出自他的亲笔,少则几十字,多则上千字,行笔迅疾,用笔爽利,体势欹侧多姿,能够看出绝对是有扎实的童子功的。他每天都是手不停挥一直在写,超级勤勉,好像不知疲倦一样,但人毕竟不是铁打的,所以后来身体不行了,就想“出奇制胜”,吃道士给他炼的丹药,结果反倒死在丹药上。